Die Doppelnatur des Geldes – ein rationales Werkzeug in einer emotionalen Welt

Kaum ein Thema ist so rational, und zugleich so emotional, wie Geld. Wir sparen, investieren, arbeiten dafür. Und doch: Kaum etwas löst so viele Ängste, Sehnsüchte und Konflikte aus. Was bewirkt dieses Spannungsfeld und welche Auswirkungen hat es auf unser Denken und Handeln an den Finanzmärkten?

Mehr als ein Tauschmittel – das gesellschaftliche Fundament des Geldes

Geld ist weit mehr als nur ein neutrales Mittel zum Zweck: Es ist eine fundamentale kulturelle Errungenschaft und ein soziales Gefüge, das unsere moderne Gesellschaftsstruktur überhaupt erst ermöglicht. In seiner grundlegendsten Form soll es drei ökonomische Kernfunktionen erfüllen. Es soll als Tauschmittel allgemein anerkannt sein, als Wertaufbewahrungsmittel dienen und als Recheneinheit den Handel vereinfachen sowie wirtschaftliche Vergleiche ermöglichen. Ob unser heutiges Geld all diese Funktionen noch vollumfänglich erfüllt, darüber ließe sich streiten, soll hier aber nicht der Fokus sein.

Die tiefere Bedeutung des Geldes geht weit darüber hinaus. So löst es persönlich geprägte Beziehungen durch relativ abstrakte, formale Transaktionen ab. Als universelles Zahlungsmittel verleiht es seinem Besitzer eine enorme Freiheit und Wahlmöglichkeit: Die Macht, zu entscheiden, „wann, wo und von wem etwas erworben wird“. Dieses Potenzial verleiht dem Geld eine starke psychologische Bedeutung. Geld wird zum Symbol für Sicherheit, Möglichkeit und Freiheit.

Diese große Bedeutung beruht jedoch auf einem fragilen Fundament: dem Vertrauen. Der Wert des modernen Geldes ist heute nicht mehr an einen materiellen Gegenwert, wie etwa Gold, gebunden, sondern basiert auf dem kollektiven Glauben an die Stabilität der ausgebenden staatlichen Ordnung und ihrer Wirtschaftskraft. Das kann einerseits als Stärke des Geldsystems ausgelegt werden, macht es aber gleichzeitig auch anfällig für eine mächtige, irrationale Kraft: die menschliche Emotion.

Die Psyche: Warum Geld selten „nur“ Geld ist

Auf individueller Ebene wird diese abstrakt wirkende Macht des Geldes zu einer „Projektionsfläche unserer Innenwelt“. Wir laden es mit unseren tiefsten Wünschen, Ängsten und Sehnsüchten auf. Geld symbolisiert einerseits Erfolg, Freiheit und Anerkennung, andererseits aber auch Abhängigkeit, Isolation und Sorge. Unsere Beziehung zu Geld ist selten rational, sondern wird von unbewussten „Geld-Glaubenssätzen“ gesteuert. Diese verankern sich in der Kindheit durch elterliche Vorbilder und beiläufige Bemerkungen wie „Geld verdirbt den Charakter“ oder „Über Geld spricht man nicht“.

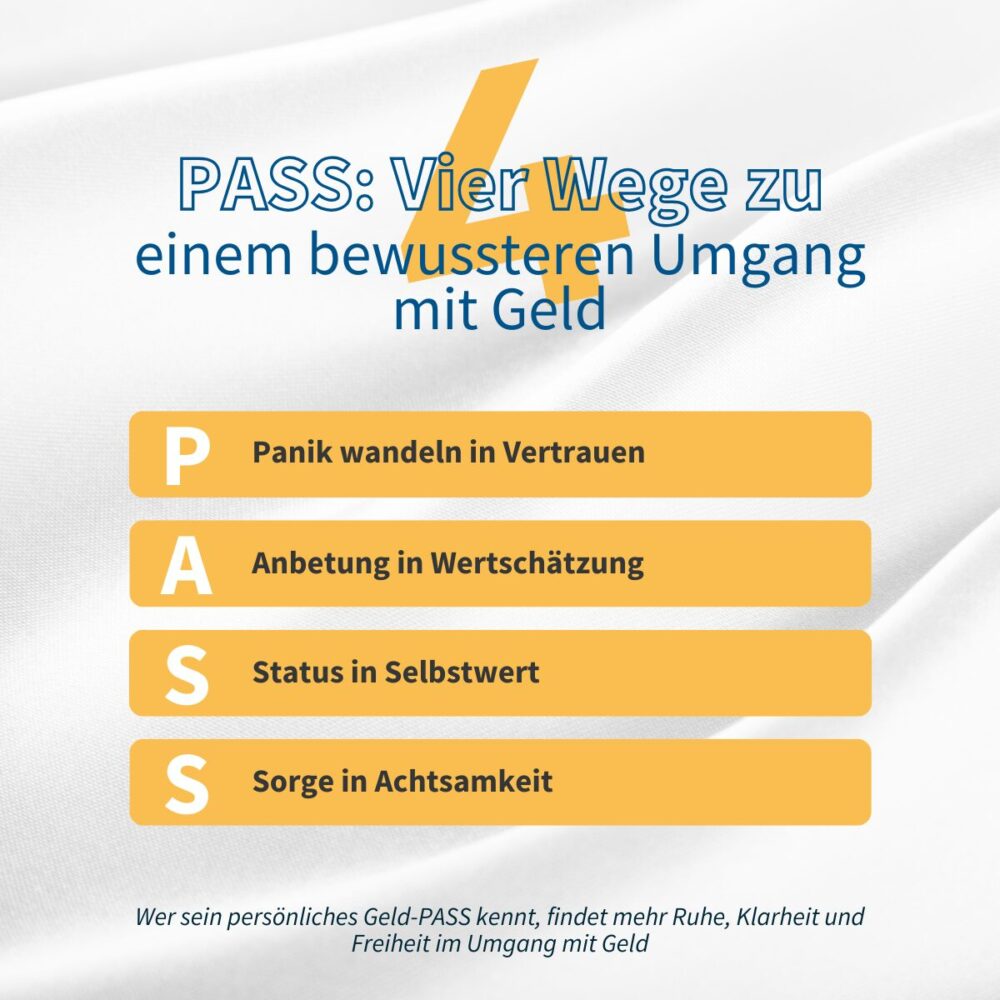

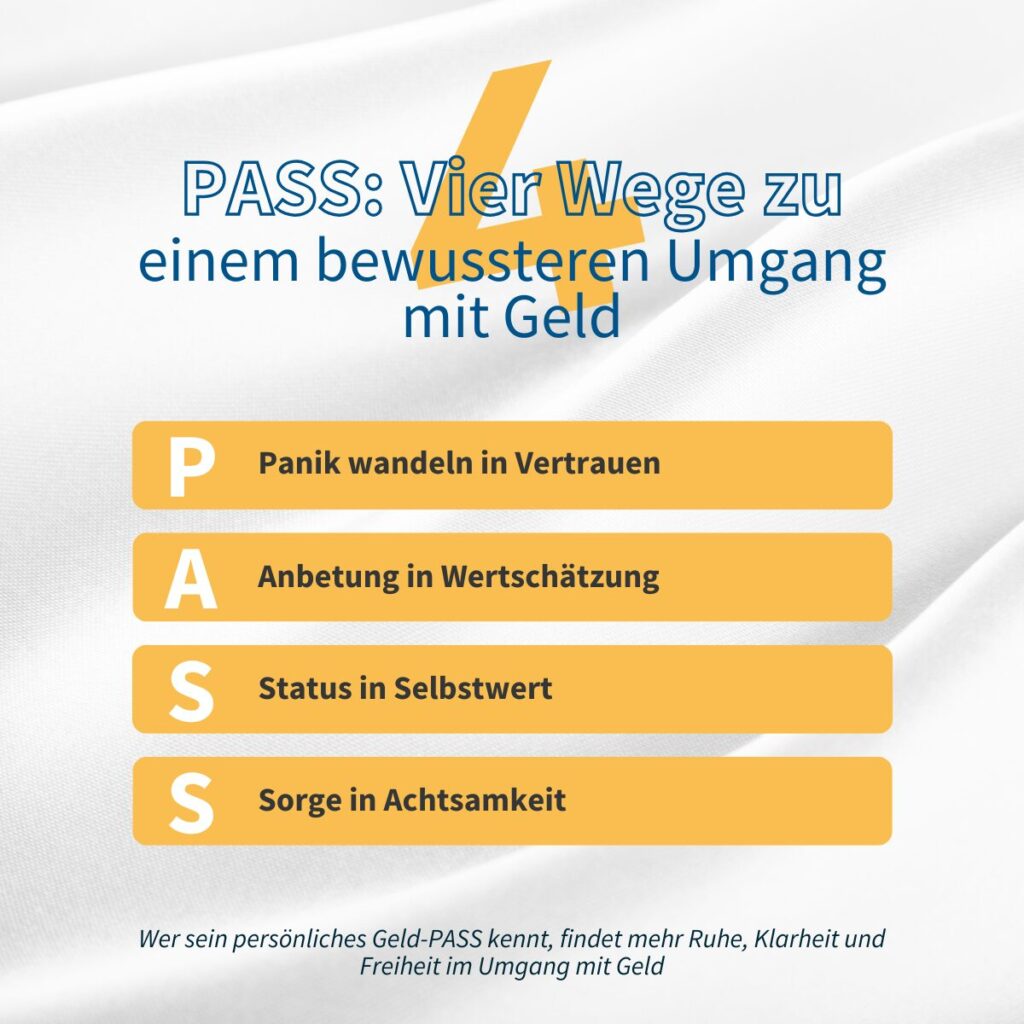

Grundlegend kann man in vier Typen dieser „Glaubenssätze“ aufteilen:

- Panik: Wenn Geld mit Angst oder Panik assoziiert wird, führt das oft dazu, dass finanzielle Themen vermieden werden, bis hin zur unbewussten Selbstsabotage.

- Anbetung: Dahinter steht der Glaube, dass Geld die ultimative Lösung sei, ein Mittel, das alle Probleme beseitigt und dauerhaftes Glück verspricht.

- Status: Wenn der Selbstwert an finanziellen Erfolg gekoppelt wird, ist übermäßiger Konsum oft die Folge.

- Sorge: Eine übermäßige und teilweise übertriebene Vorsicht und Sorge um finanzielle Angelegenheiten, die bis zur Unfähigkeit führen kann, Geld für sich zu nutzen.

Zu den meisten dieser tief verankerten emotionalen Herangehensweisen fällt Ihnen sicherlich direkt ein Beispiel aus Ihrem eigenen Leben ein oder Sie kennen Personen aus Ihrem Umfeld, die nach diesen Glaubenssätzen handeln oder gehandelt haben. Genau hier liegt oft der Grund, warum ein rein rationaler Umgang mit Finanzen für den einzelnen Menschen schwierig oder manchmal sogar unmöglich ist. Ein Mensch, der das Thema Geld aktiv vermeidet, wird sich dem Thema Altersvorsorge entziehen, egal wie überzeugend die Faktenlage ist. Emotionen blockieren also rationale Handlungen. Umso notwendiger ist es, sich mit der eigenen Psyche auseinanderzusetzen und Wissen über psychologische Fallstricke (mehr dazu in meinem nächsten Artikel) zu erwerben. So lässt es sich sicherer und rationaler durch den Dschungel der Finanzwelt navigieren.

Wie Emotionen die Märkte steuern: Das Pendel zwischen Angst und Gier

Kommen wir von der rein emotionalen Ebene nun zurück zur Welt der Börse. Hier summieren sich diese individuellen Verhaltensmuster zu einer kollektiven, emotionalen Gesamtheit, die die Märkte zyklisch bewegt. Diese Zyklen werden grob zusammengefasst von zwei fundamentalen Emotionen angetrieben: Gier (Greed) und Angst (Fear). In Phasen der Gier und Euphorie treibt dieses Herdenverhalten häufig Aktienkurse weit über ihren fundamentalen Wert hinaus und kann im schlimmsten Fall zu spekulativen Blasen führen. Wenn die Stimmung dann kippt, schlägt das Pendel in die entgegengesetzte Richtung um. Angst und Panik führen zu massiven Verkäufen, die die Kurse weit unter ihren fairen Wert drücken können.

Der Fear & Greed Index: Den Markt-Puls messen

Um diese kollektive Marktstimmung zu veranschaulichen, hat der Nachrichtensender CNN den „Fear & Greed Index“ entwickelt. Dieser funktioniert wie ein Tachometer und zeigt auf einer Skala von 0 („Extreme Angst”) bis 100 („Extreme Gier”) an, welche Emotion den Markt gerade dominiert. Der Index dient gleichzeitig als Kontraindikator: Extreme Angst kann auf ein Überangebot am Markt und eine damit verbundene Kaufgelegenheit hindeuten, während extreme Gier vor einer überhitzten, korrekturgefährdeten Situation warnt.

Zur Bestimmung des Index werden sieben verschiedene Indikatoren erfasst, um ein umfassendes Stimmungsbild zu zeichnen. Diese Indikatoren sind: Marktdynamik (Momentum), Aktienkurs-Stärke, Aktienkurs-Breite, Put- und Call-Optionen, Nachfrage nach Risikoanleihen (Junk Bonds), Marktvolatilität (VIX), Nachfrage nach sicheren Anlagen (sichere Häfen).

Mit diesem Instrument lässt sich die berühmte Weisheit von Warren Buffett ganz einfach umsetzen: „Sei ängstlich, wenn andere gierig sind. Sei gierig, wenn andere ängstlich sind.“ Der Index ist dabei jedoch kein präzises Timing-Instrument, sondern vielmehr ein Frühwarnsystem, das zur Vorsicht mahnt oder eben Chancen signiert. Zu berücksichtigen ist allerdings, dass sich die Situation rasant ändern kann. Bei meinen eigenen Anlageentscheidungen lege ich den Fokus daher weniger auf Messinstrumente wie den Fear & Greed Index, verfolge die aktuelle „Lage“ aber dennoch hin und wieder gespannt.

Hat der Markt wirklich immer recht – oder nur Geduld?

Die Börsenweisheit „Der Markt hat immer recht“ ist sicherlich vielen bekannt. Beim Lesen der vorangegangenen Zeilen könnte man jedoch denken, dass der Markt bzw. die Börse nichts anderes ist als eine kurzfristige, nervöse Achterbahnfahrt voller Emotionen. Doch wie lässt sich das mit der Tatsache vereinbaren, dass Aktien langfristig zu den rentabelsten Anlageklassen gehören? Die Antwort liegt in der dualen Natur des Marktes, die Benjamin Graham treffend beschrieb: „In the short run, the market is a voting machine but in the long run, it is a weighing machine.“ Kurzfristig spiegeln die Kurse die Stimmungen, Hoffnungen und Ängste der Marktteilnehmer wider, eine im Prinzip von Irrationalität geprägte, Stimmungsumfrage. Langfristig jedoch setzen sich die fundamentalen Fakten durch. Der Markt „wiegt” den tatsächlichen Wert der Unternehmen: ihre Gewinne, ihre Innovationskraft und ihren Beitrag zum realwirtschaftlichen Wachstum. Aus diesem Grund hat sich der Aktienmarkt nach jedem Crash der Geschichte erholt und neue Höchststände erreicht. Die Börsenweisheit „Der Markt hat immer Recht“ bezieht sich somit nicht auf die kurzfristige Wahrheit, sondern auf die langfristige Übereinstimmung von Preis und fundamentalem Wert.

Fazit: Geld als Spiegel

Ob in unserer persönlichen Finanzbiografie oder an der Börse: Emotionen sind allgegenwärtig. Wer sie jedoch erkennt und reflektiert, kann rationaler handeln. So bleibt Geld nicht nur ein Mittel zum Zweck, sondern auch ein Spiegel unserer Werte, Wünsche und Möglichkeiten.

DIA-Kolumnistin Lisa Osada ist Gründerin von Aktiengram, Finanzbloggerin, Fachinformatikerin und SPIEGEL-Bestsellerautorin. Im Jahr 2020 gründete sie ihren erfolgreichen Finanzblog „Aktiengram“ und den gleichnamigen Instagram-Kanal, mit dem sie zehntausende Menschen motiviert, ihre finanziellen Ziele eigenverantwortlich zu erreichen.