Langsamere Zugewinne verschieben zugleich die Erwartungen künftiger Generationen.

Die Lebenserwartung steigt weiterhin – allerdings nicht mehr so deutlich wie früher. Eine aktuelle Analyse des Max‑Planck‑Instituts für demografische Forschung (MPIDR) zeigt, dass die Zugewinne in hoch einkommensstarken Ländern spürbar langsamer ausfallen als noch in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts verzeichnet. Darüber informierte das Rostocker Institut unlängst in einer Pressemitteilung. Untersucht wurden Kohorten, die zwischen 1939 und 2000 geboren wurden. Für Politikfelder wie Gesundheit und Pflege, gesetzliche Rente oder individuelle Altersvorsorge bedeutet dieser langsamere Anstieg, dass Erwartungen und Planungen realistischer justiert werden sollten.

Nicht mehr so deutlich steigende Lebenserwartung

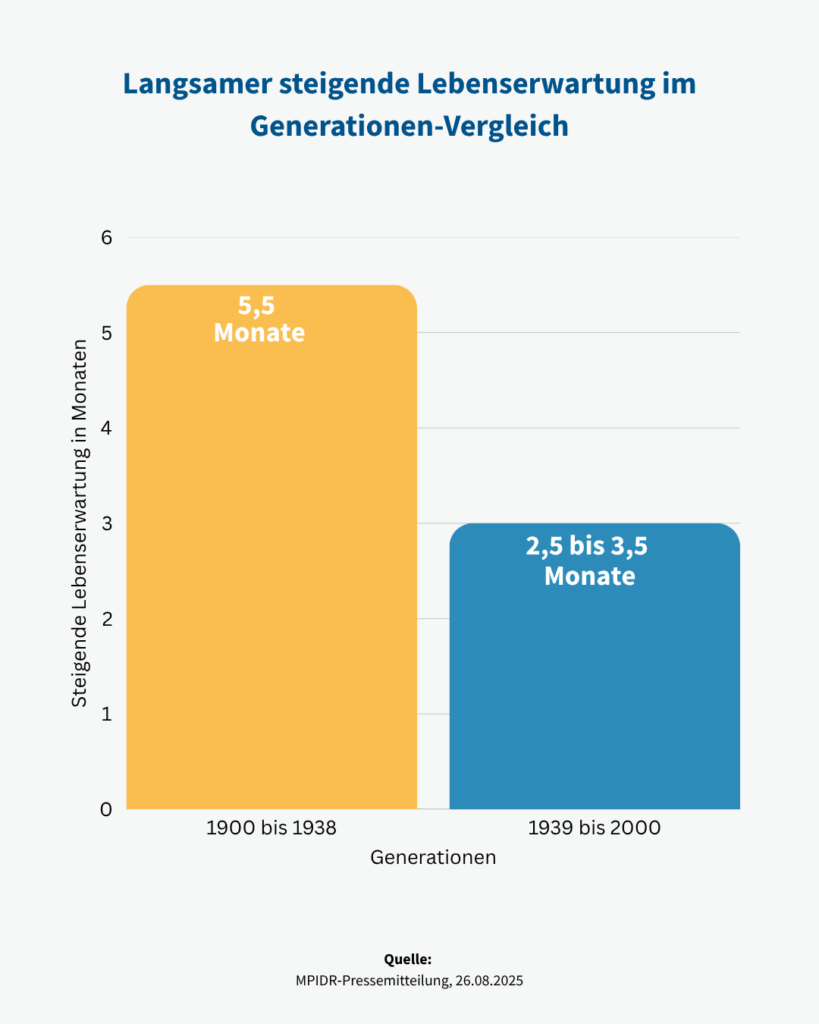

Alle sechs verwendeten Prognosemethoden zeigen eine Verlangsamung des Anstiegs der Kohorten‑Lebenserwartung. Je nach Analyse beziehungsweise Methode fällt der entsprechende Zuwachs um etwa 37 bis 52 Prozent geringer aus als in früheren Jahrzehnten. Die Analyse umfasst 23 Länder mit hoher Lebenserwartung und niedriger Sterblichkeit und bezieht sich auf die Generationen von 1939 bis 2000. Im Ergebnis wird keine dieser Kohorten im Durchschnitt ein Alter von 100 Jahren erreichen.

Methoden, Datenbasis und historischer Einordnung

Die Forschenden nutzten sechs gängige und neuere Verfahren der Sterblichkeitsprognose, darunter periodische oder kohortenbasierte Ansätze sowie die Weltbevölkerungsprognosen der UN (2024). Datengrundlage ist die Human Mortality Database. Anhand dieser Zahlen konstatierten die Demografie-Experten: Zu Beginn des 20. Jahrhunderts verlief der Anstieg außergewöhnlich schnell: Menschen, die 1900 geboren wurden, erreichten durchschnittlich 62 Jahre, Jahrgang 1938 im Mittel etwa 80 Jahre. Damals nahm die Lebenserwartung je Generation um rund fünfeinhalb Monate zu. Für die Kohorten 1939 bis 2000 verlangsamt sich dieser Zuwachs auf etwa zweieinhalb bis dreieinhalb Monate pro Generation. Selbst bei einer verdoppelten Verbesserung der Überlebensraten in höheren Altersgruppen ließe sich das frühere Tempo nicht (mehr) erreichen.

Implikationen für gesellschaftliche Planung und soziale Systeme

Die Evidenz des MPIDR spricht für eine langfristig nicht mehr so deutlich steigende Lebenserwartung. Die Zugewinne verlangsamen sich. Verglichen mit den schnellen Fortschritten zu Beginn des 20. Jahrhunderts sind heutige Kohorten deutlich weiter von Jahrhundert‑Durchschnittsaltern entfernt. Dennoch sind Prognosen keine Gewissheiten – und Ankündigungen kein Ergebnis. Zudem können Ereignisse wie jüngst die Pandemie oder medizinische Durchbrüche Trends (wieder) verändern. Gleichwohl deuten die Befunde auf dauerhaft langsamere Zugewinne hin. Für Sozial‑ und Gesundheitssysteme, die Rentenplanung und individuelle Erwartungen ist daher wichtig, mit konservativeren Annahmen zu kalkulieren und Entwicklungen regelmäßig zu überprüfen. Das bedeutet: gesellschaftliche, wirtschaftliche beziehungsweise sozialpolitische Planungen müssen diese veränderte Dynamik langfristig berücksichtigen.